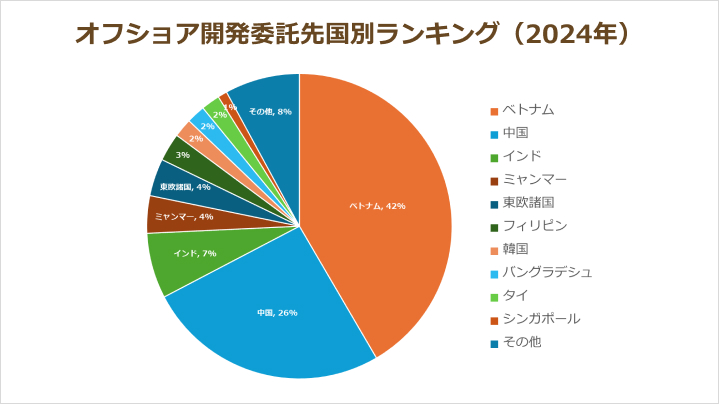

新しくオフショア開発を導入する場合やアウトソース先を拡大するというニーズの場合、最近ではベトナムが委託先として最も人気を集めています。2024年の実績でも、国が指定した開発相談のうち実に42%がベトナムを希望されています。

下記の図は、オフショア開発.comが発注先選定の依頼を受けるなかで、発注者が希望したアウトソース先の国をまとめたデータです。

一番人気は2024年もベトナムで42%となっています。次いで、中国(26%)、インド(7%)と続きます。

| 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|

| 1位 | ベトナム(48%) | ベトナム(42%) |

| 2位 | フィリピン(21%) | 中国(26%) |

| 3位 | インド(13%) | インド(7%) |

最初は国を指定していなかったが、検討の結果ベトナムが選ばれる可能性は高く、依然として新規オフショア開発案件はベトナムを中心に発注されている状況であることは確かです。その背景として、親日であること、勤勉な国民性、地理的近さ、そして安価な水準の単価が挙げられてきました。

最近の傾向では、ますます国家としてIT人材の育成に力を入れてきており「リソースの確保」という点からも文句なしの状況です。

オフショア開発.comは6,000件を超える相談実績があります。オフショア企業を探しの方は無料相談できますのでお気軽にご連絡ください。

* 出典:「オフショア開発白書(2024年版)」

■2年連続で「ベトナム」が1位

オフショア開発の発注先として2023年、2024年と2年連続でベトナムが1位に選ばれています。

背景としては、親日であること、勤勉な国民性、地理的近さ、そして安価な水準の単価が挙げられますがベトナムの一部の学校では、第二外国語として日本語を扱う試験的な取り組みがなされているなど、国として日本とのビジネスを重視していることもあり、日本語人材も豊富です。

オフショア開発でベトナムが人気な理由は「選択肢の多さ」が挙げられます。

日本企業からのオフショアのニーズ増加に伴い、その受け手であるベトナムオフショア開発企業は急増。その成り立ちは、主に次のような構成になっており、それぞれの特⾧を活かした提案を行ってくれます。

- ベトナム資本によってベトナム人が設立したケース(単価が安め)

- 日本資本によって日本人が設立したケース(日本企業向けサービスが充実)

- 日本企業のオフショア拠点が、他社の案件も受けるようになったケース(実績が豊富)

また、ベトナムの中では、ハノイ・ホーチミンという二大都市に集中していたオフショア開発企業が、ダナンやフエ、カントーといった地方都市へと分散してきています。そのため、コスト面や得意分野、特⾧などもさらに細分化しており、発注側の企業は多くの企業に見積もりを依頼し、自社に合ったオフショア開発企業を選択することが可能です。 このように選択肢の幅が広くなっていることは、ベトナムがオフショア開発先に選ばれる大きな要因になっています。

オフショア開発.comは6,000件を超える相談実績があります。オフショア企業を探しの方は無料相談できますのでお気軽にご連絡ください。

■中国を主としたリショアの影響とは?

主要なオフショア国のうち、2022年より低迷していたのが中国ですが、2024年は26%と第2位の結果になっています。

中国について新規発注シェアは年々減少傾向で、2023年は4%という結果でしたが、今回大幅に増加しました。昨年の白書でも示した通り、昔から既に中国のオフショア開発企業を活用している企業は多く、市場規模としては大きいこと、エンジニアも多数存在していることが要因となっています。

しかしこれはオフショア開発.comの直近の相談傾向からはやや乖離があります。特に2024年に入ってからはカントリーリスクの増大と単価上昇の影響を受けて、そうした案件もベトナムやその他の国へのシフトが始まっています。

例えば、次のような相談が寄せられています。

| 弊社ではこれまで中国を中心にオフショア開発を実施して参りましたが、昨今の中国リスクを踏まえリショア検討の必要性を感じており、まだ具体的ニーズやターゲットは定まっておりませんが今後本格的に情報収集及びベンダ探索を始めようとしている段階です。 |

この先、中国をオフショア開発先として活用することは難しくなっていくでしょう。BATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)に代表されるように、いまや中国企業の技術力は日本を凌ぐと言われています。

それに伴って単価の上昇は著しく、場合によっては日本国内以上の単価となることも出てきています。

- 【2024年最新版】ベトナムオフショア開発の人月単価相場はいくら?

- 【2024年最新版】フィリピンオフショア開発の人月単価相場はいくら?

- 【2024年最新版】中国オフショア開発の人月単価相場はいくら?

- 【2024年最新版】ミャンマーオフショア開発の人月単価相場はいくら?

- 【2024年最新版】バングラデシュオフショア開発の人月単価相場はいくら?

- 【2024年最新版】インドオフショア開発の人月単価相場はいくら?

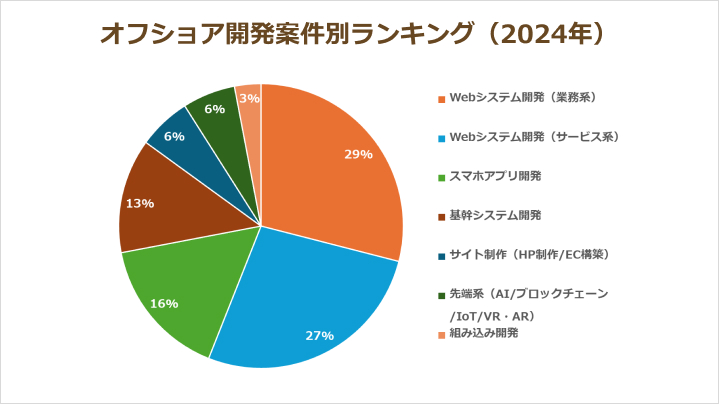

オフショア開発案件別ランキング

2024年オフショア開発案件別のランキングは以下になります。

- 1位:Webシステム開発(業務系)(29%)

- 2位:Webシステム開発(サービス系)(27%)

- 3位:スマホアプリ開発(16%)

- 4位:基幹システム開発(13%)

- 5位:サイト制作(HP制作/EC構築)(6%)

- 5位:先端系(AI/ブロックチェーン/IoT/VR・AR)(6%)

- 7位:組み込み開発(3%)

* 出典:「オフショア開発白書(2024年版)」

開発案件の相談内容として最も多かったのは 「Webシステム開発(業務系)」となりました。次に「Webシステム開発(サービス系)」となり、そのあとに「スマホアプリ開発」が続くという結果です。

2023年と比べても上位3位は変動がないものの、Webシステム開発(業務系)が15%から29%に増加、Webシステム開発(サービス系)は34%から27%に減少しており、業務系の需要が大きくなっていることが分かります。

こうした開発案件でオフショアを活用することが一般的となっていることがうかがえます。

■AI開発が急増!?

2023年はOpenAI社のChatGPTリリースが話題となりましたが、2024年も引き続き生成AIをはじめとする先端技術領域への注目を高める方も多いのではないでしょうか。

先端系の開発案件では、特にAI開発でのオフショア活用が進んでいます。今年は割合としては6%でしたが、相談割合が増加しており今後ますます増えていくものと思われます。

先端技術に通じたエンジニアは、日本国内で特に不足していますが今後、活用の可能性がどんどん広がっていくでしょう。

オフショア開発各社では、そうしたニーズをにらんで、すでに体制構築に向けて動いていており、ベトナムでは対応できる企業が増えています。

オフショア開発企業活用の前に必ず知りたい...

オフショア開発企業の活用を考えている方は、それぞれの国の単価が気になるかと思います。『【最新版】人気6カ国の単価比較|最新のオフショア開発単価はいくら?』を見ていただくことで相場感やイメージが付くかと思います。

また、『オフショア開発白書(2024年版)』もご覧ください。

オフショア開発.comは累計相談数6,000件を超える実績があります。

理想のオフショア開発企業を無料でご紹介しますので、お気軽にお問い合わせください。